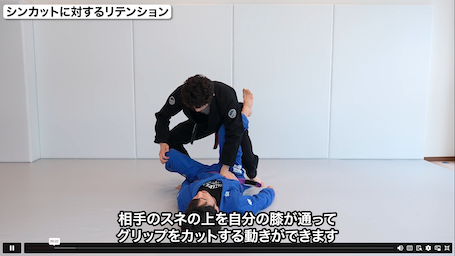

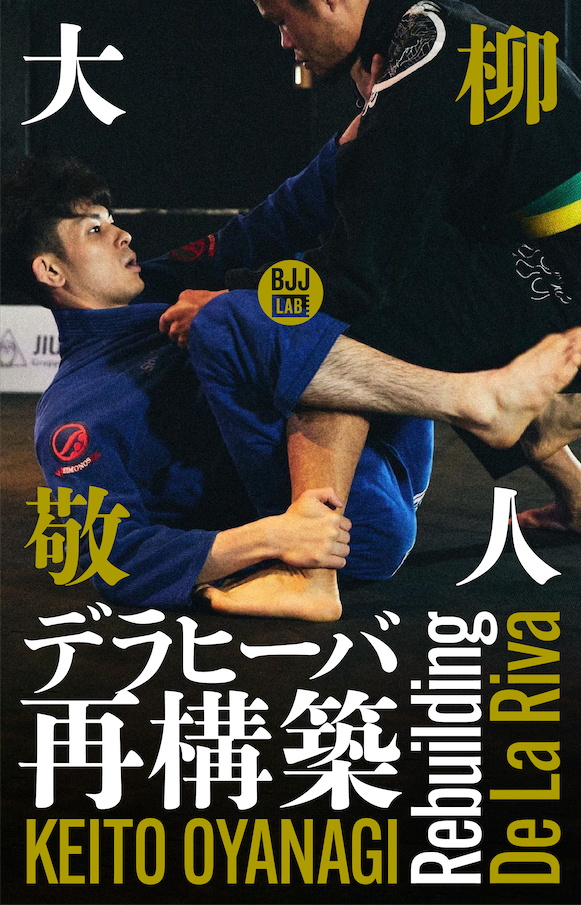

パンパシフィック選手権優勝、全日本選手権準優勝など大きな大会で結果を残してきた大柳選手。

その実力はもちろん、論理的なテクニックのインストラクションにも定評があります。

今回、満を持して大柳選手の教則がBJJ LABから発売。

内容は大柳選手の得意なデラヒーバです。

デラヒーバの教則は国内外問わずあふれており、無料のYouTubeでも多くの動画が見れます。

しかし、数あるデラヒーバの教則の中でも本教則は本当にオススメです。

その理由を本記事で伝えられたらと思います。

ブラジリアン柔術紫帯。noteにて「柔術哲学」ブログを運営。フローチャートを用いた教則の解説レビュー記事は40本以上。柔術も文章を書くことも好きです。

5%OFFクーポンコード:andou5

- デラヒーバのキープができずにすぐに解除されてしまう方

- デラヒーバのアタックはたくさん知っているが実戦では使いこなせていないと感じている方

- デラヒーバがハイベルトの相手に通用しないと感じている方

※すでに購入した方が復習として使える記事になっているのでぜひご活用ください。

選手紹介

大柳敬人

宮城県出身 / CARPE DIEM広尾所属

【主な実績】

- パンパシフィック選手権優勝

- 全日本選手権準優勝

軽量級トップ選手として日々の指導からセミナー開催まで幅広く活躍中。

デラヒーバを得意ガードにしている。

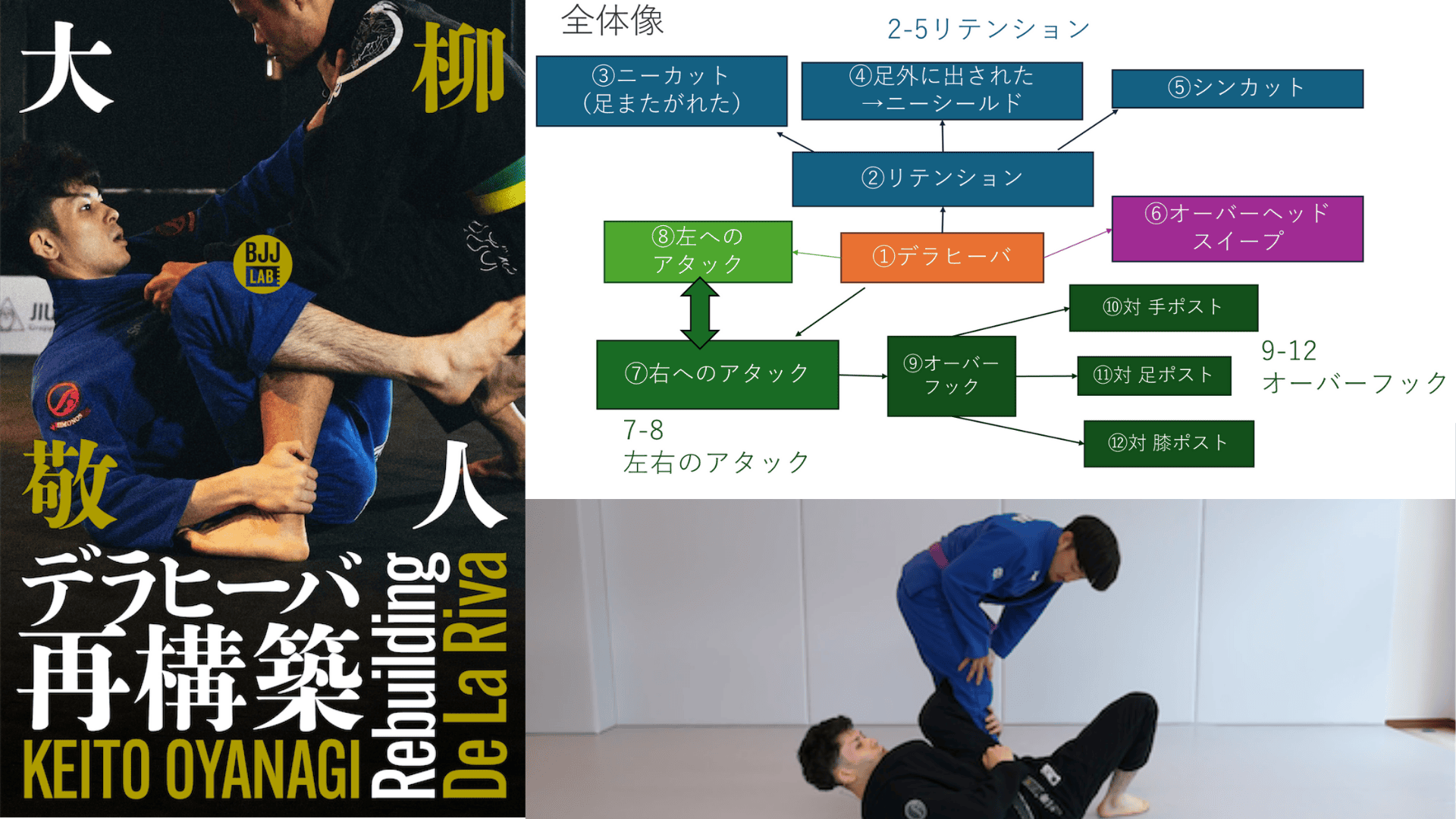

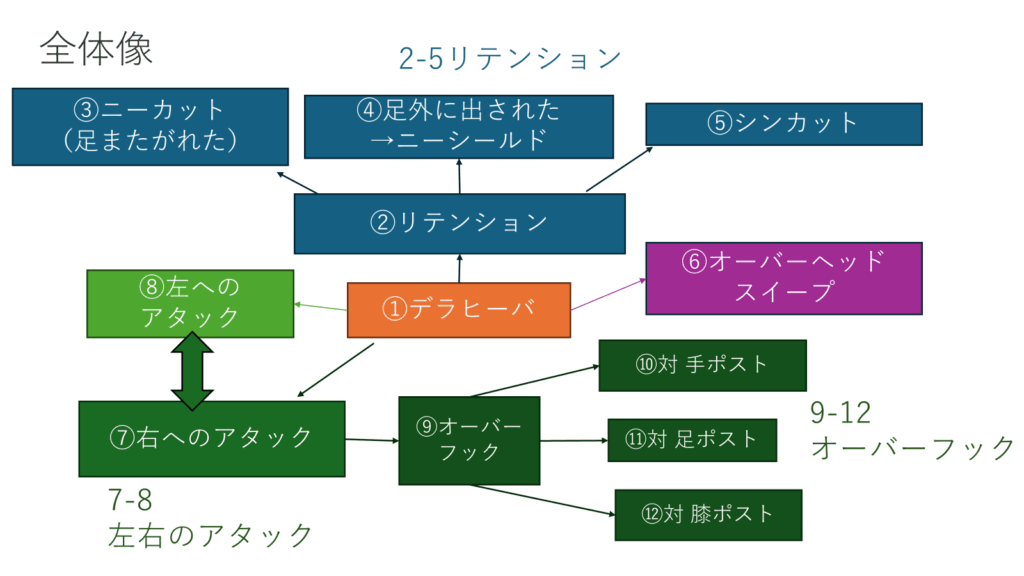

内容解説&フローチャート

全編 01:10:06

- コントロール

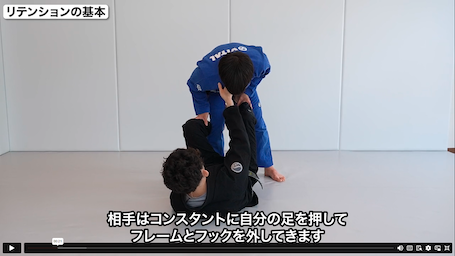

- リテンションの基本

- ニーカットに対するリテンション

- ニーシールドを使ったリテンション

- シンカットに対するリテンション

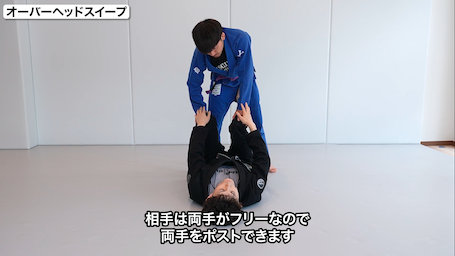

- オーバーヘッドスイープ

- 右の崩し

- 左のアタック

- オーバーフック

- 腕をポストされた場合

- 足をポストされた場合

- 膝をついた場合

- おわりに

各チャプターの内容解説&フローチャート

右手左手等の表記は相手の右足に左足でデラヒーバをかける形を想定しています。

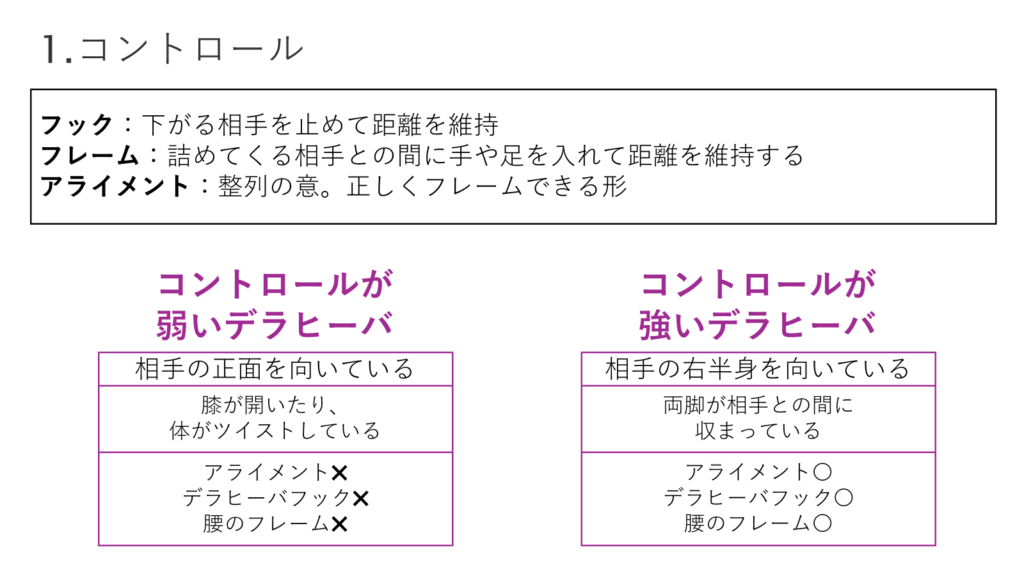

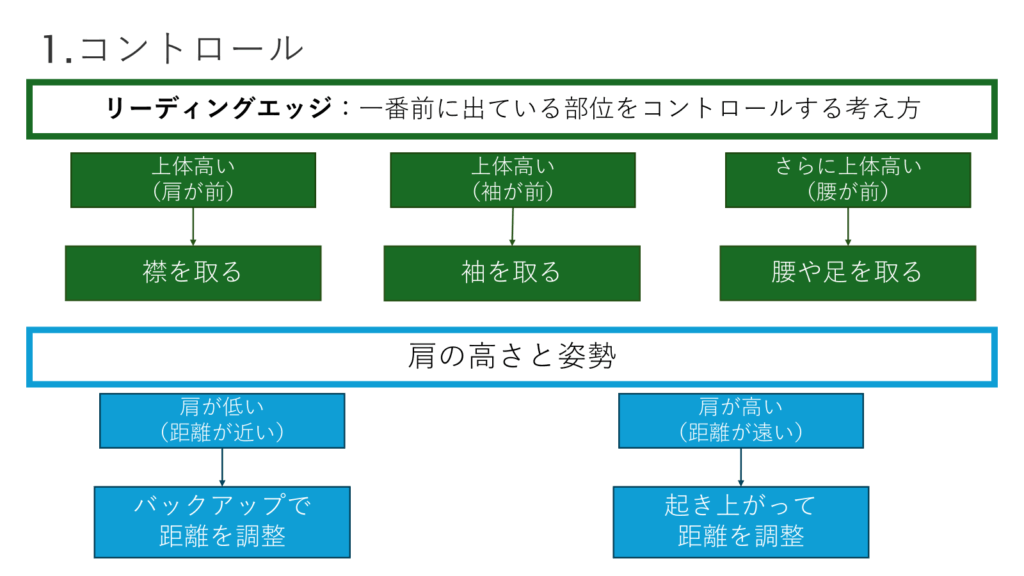

1.コントロール

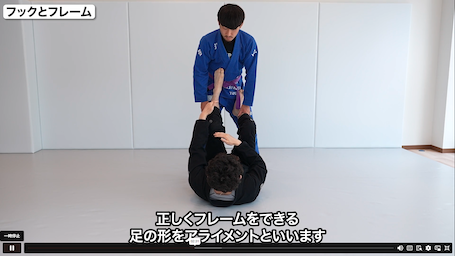

用語と基本コンセプトを解説します。「フック」「フレーム」の基礎から、「リーディングエッジ」「アライメント」「距離感」など、柔術全般に重要な要素を整理します。トップ選手が自然に行う細部も言語化されています。

このチャプターはデラヒーバだけでなく、柔術の根本を成す動きを学べます。

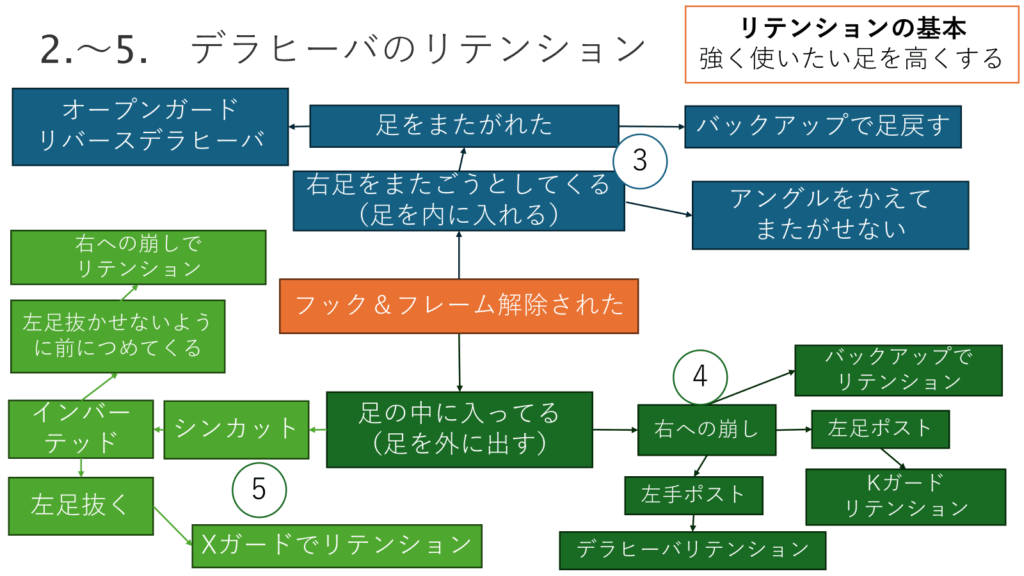

2〜5. リテンション

「デラヒーバはアタック特化のガード」「解除される前にアタックする」というイメージがあり、リテンションやコントロールやキープを説明できる人は多くありません。

そもそもキープとリテンションができないとアタックまでたどり着けません。

貴重な解説なので絶対に押さえておいてください。

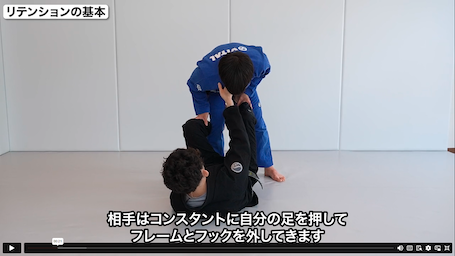

2. リテンションの基本

ガードリテンションにおける足の使い方を解説します。

強い選手が無意識にできる動作を理論的に解説しています。

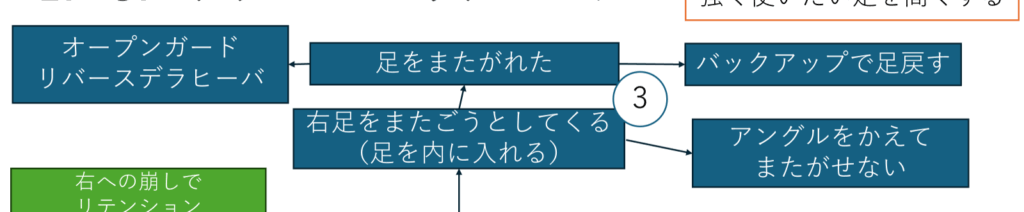

3. ニーカットに対するリテンション

デラヒーバに対する最も多いパスガードはニーカット(ニースライス)です。

足を跨(また)がれないための位置取りや手足の使い方、跨がれた後の対処まで、丁寧に解説しています。

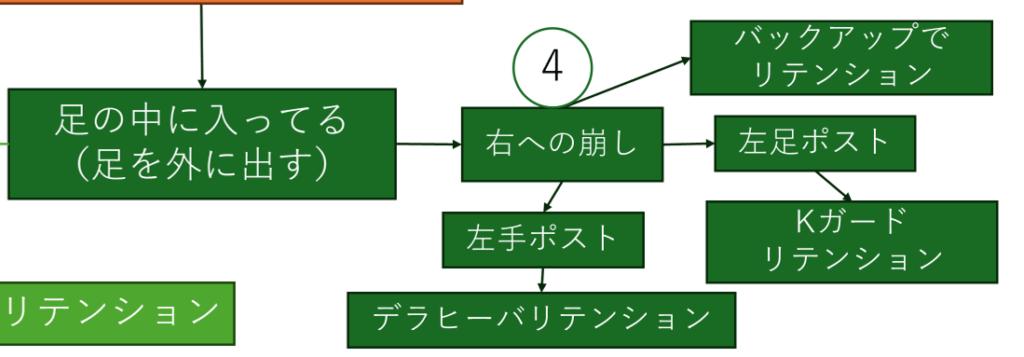

4. ニーシールドを使ったリテンション

次は足を外に出されたとき(中に入ってきたとき)の展開です。

右足のフレームを失っているリスクがあるポジションです。

ここでは足裏を当てた足のフレームがない代わりに膝を当てた大腿骨のフレーム(ニーシールド)を使ったリテンションを説明しています。

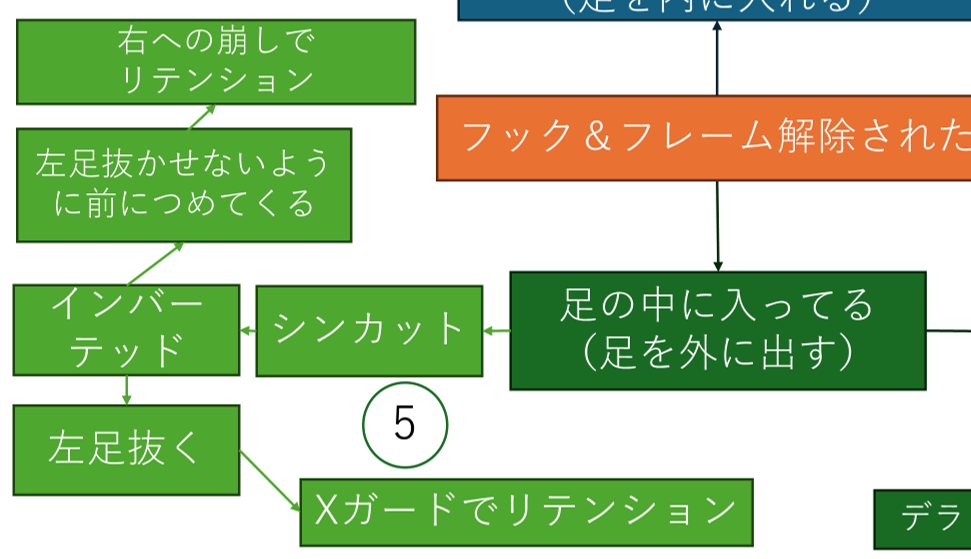

5. シンカットに対するリテンション

デラヒーバフックも足のフレームも失ったピンチの状況において、インバーテッドでカウンターや左足回復を狙う方法を解説します。

ここまでの1-5はコントロールとリテンション、6以降はアタックのチャプターとなります。

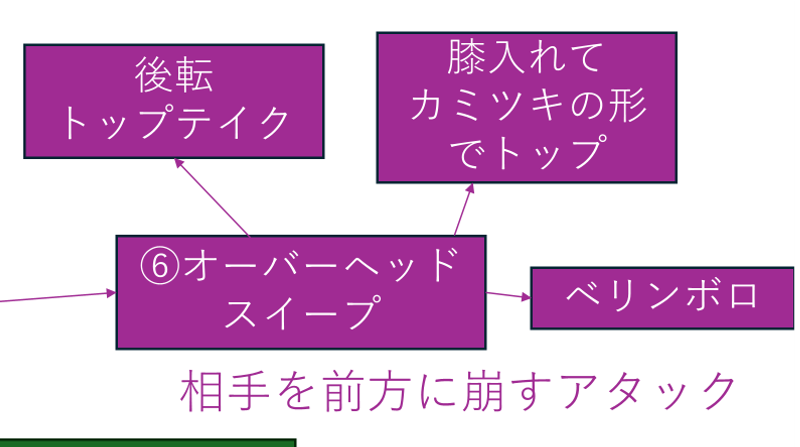

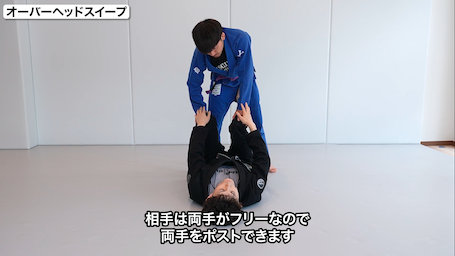

6. オーバーヘッドスイープ

個人的にお気に入りのチャプターです。

いわゆるデラ巴と言われる形です。

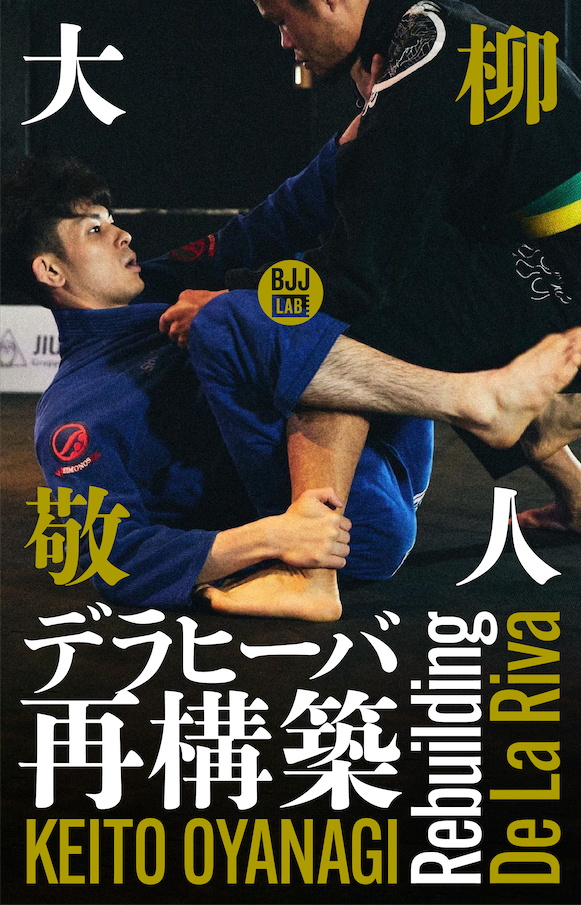

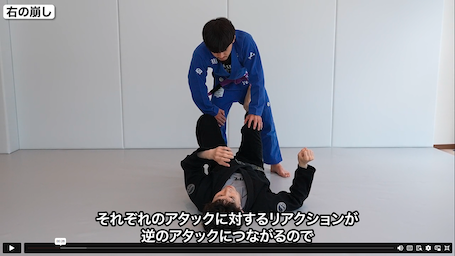

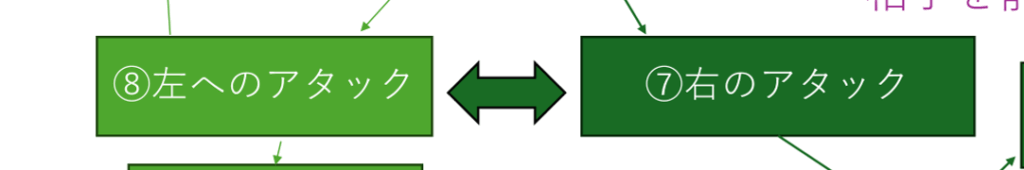

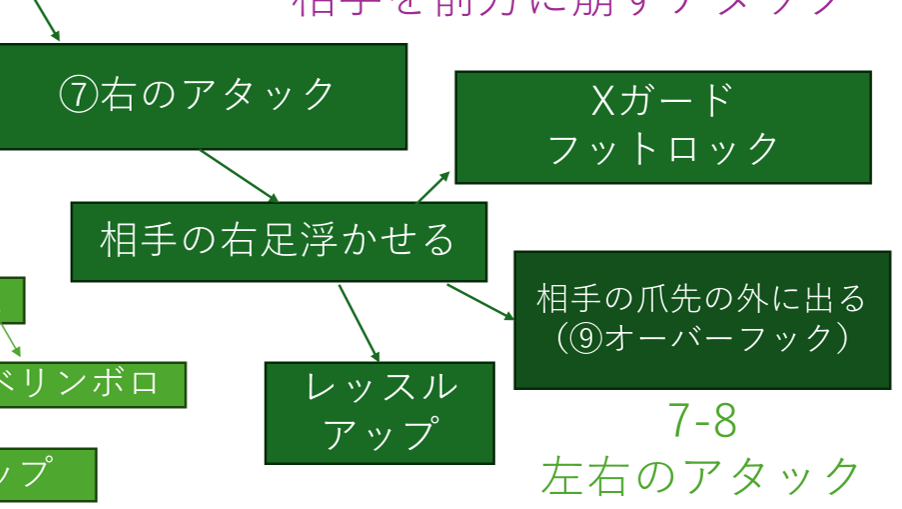

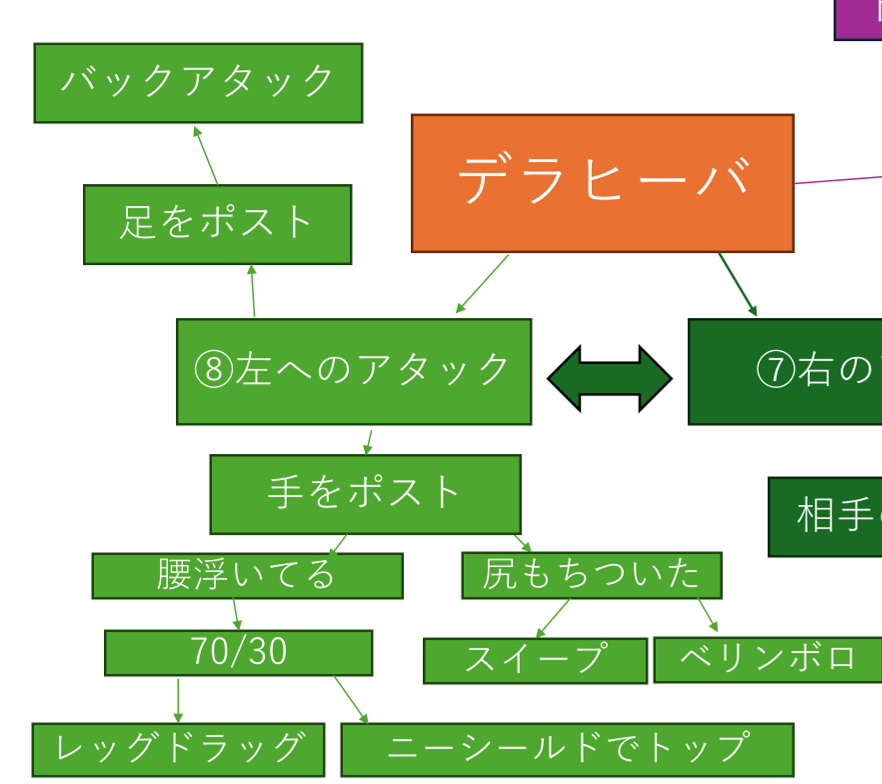

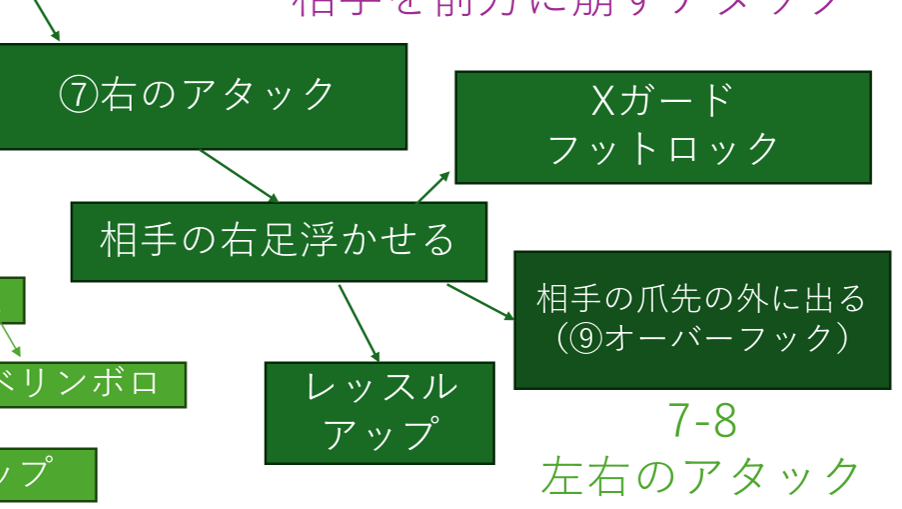

7,8. 左右の崩し

教則内で伝えているように、大事なのは左右の崩しをコンビネーションとして使うことです。

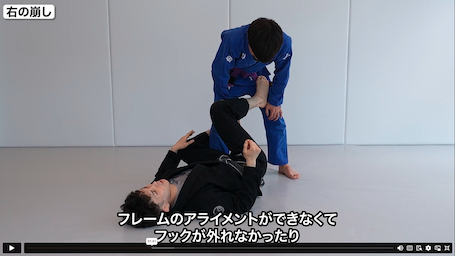

7. 右の崩し

自分から見て右方向への崩しについて解説しています。

強引に右手で煽ったり体をひねってもバランスのいい相手は崩れません。

チャプター1で解説したアライメントやフレームのコンセプトにしたがって効率的に相手を崩します。

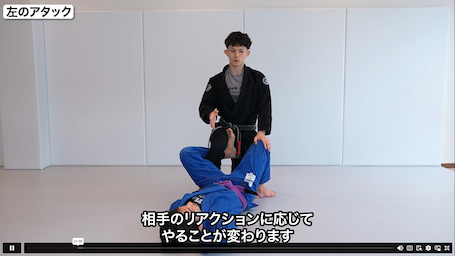

8. 左のアタック

左へ崩しして相手が手や足を「ポスト」した際の攻めを解説します。

特に「手をポストして腰を浮かせた形」への70/30アタックが実戦的で有効です。

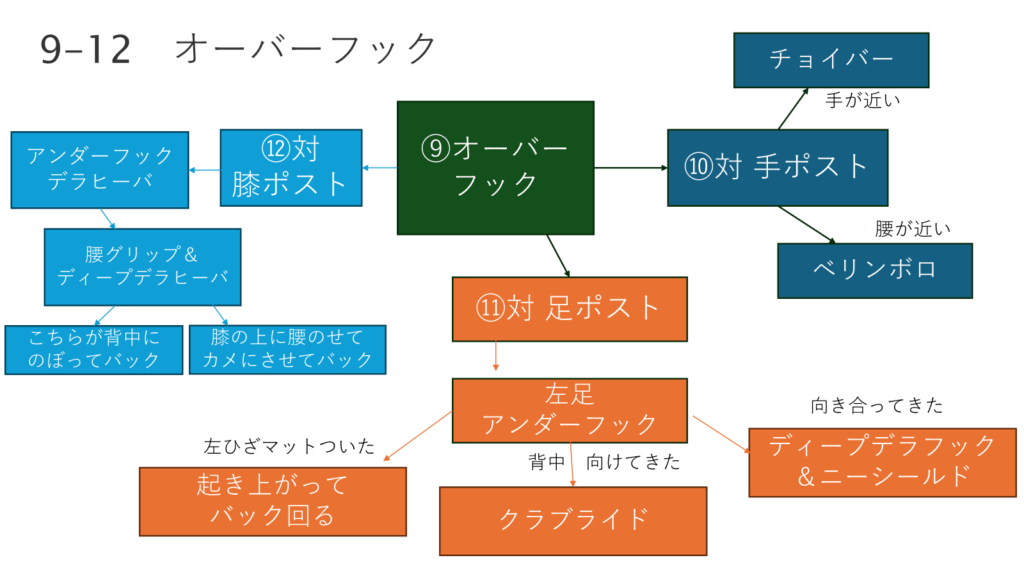

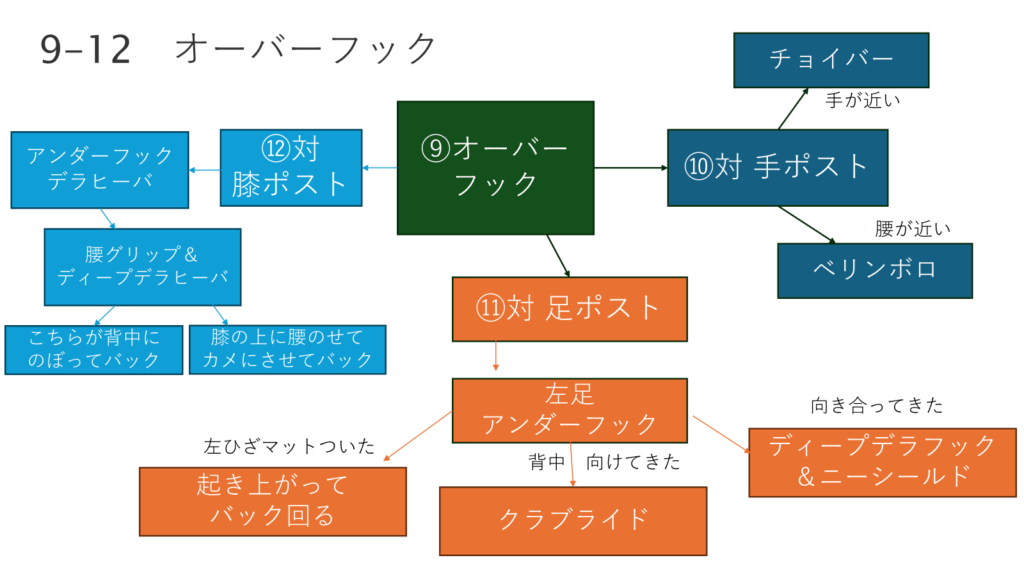

9〜12. オーバーフックからの展開

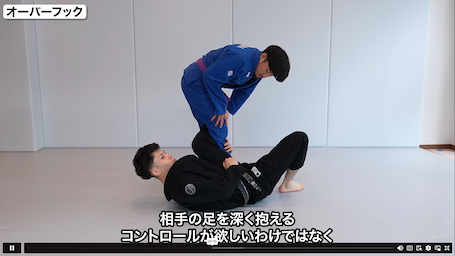

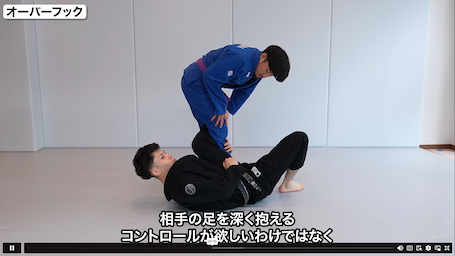

ここからはオーバーフック(相手のカカトを自分の肘の内側で抱える形)を相手のリアクションに応じて丁寧に解説しています。

9. オーバーフック

左への崩しから入るオーバーフックの意味、位置取り、手足4本の役割を解説します。

トップ選手ならではの動きで、理解が深まり、実戦で崩しの威力が上がります。

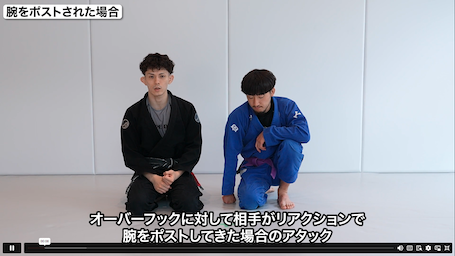

10. 腕をポストされた場合

相手がオーバーフックからの崩しに対して手をついて(ポストして)ディフェンスしてきたときの対処です。

手のポストする位置によってできるアタックが変わります。

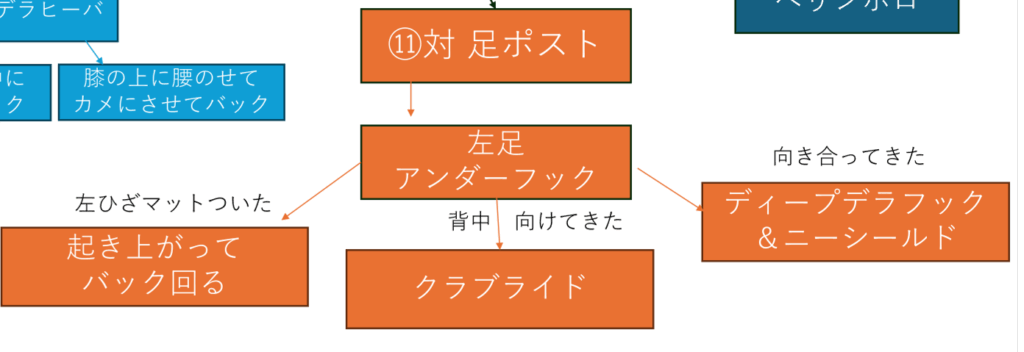

11. 足をポストされた場合

オーバーフックからの崩しに対して相手が足をポストしてディフェンスしてきたときの対処です。

ここからさらに相手がどういう姿勢(ポスチャー)をとっているかでできるアタックが変わります。

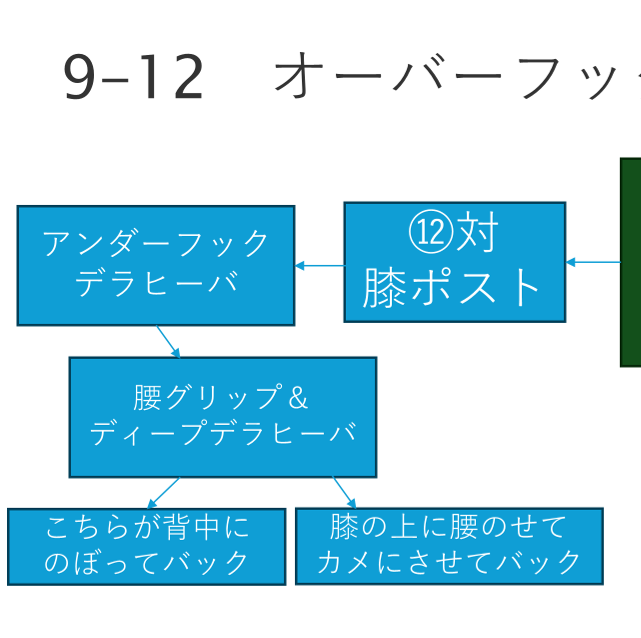

12. 膝をついた場合

オーバーフックからの崩しに対して相手が左ひざをポストしてディフェンスしてきたときの対処です。

ここではアンダーフックデラヒーバを作る展開で対処していきます。

13. おわりに

最後に、デラヒーバのみならず柔術全般における大事なコンセプトを話しています。

コンビネーションとシチュエーションのコンセプトはガードでもトップでもサブミッションでもあらゆる場面で重要です。

本教則の哲学(コンセプト)

私がこの教則から感じたコンセプトは

「デラヒーバの土台を作る」

本教則内で「アライメント」を「フレームの力が正しく発揮できる形」と説明していました。トレーニングでも骨格や姿勢が正しい位置に収まってパワー発揮ができる形について「アライメントがしっかりしている」という言い方をすることがあります。

デラヒーバにもそのアライメントとなる部分があります。

デラヒーバを作ってもすぐ解除されてしまう場合、そのアタック自体に問題があるのでなくそれ以前の段階で足りていない部分があります。

それを学べるのが本教則です。

デラヒーバのアライメント

デラヒーバは攻撃型のポジションで、そこからの多彩なアタックが魅力のガードです。しかしそのアタックの威力を十分に発揮するためにはアライメントを整える必要があります。それがないとアタックは機能しません。

デラヒーバでは「足・膝・腰・肩が一直線」となってアライメントが整います。

デラヒーバを使用する際は相手のコントロールとパスに対するリテンションをしながら、コンスタントにアライメントを整え続ける必要があります。

アタックの前段階となるコントロールやリテンションでアライメントを整えるムーブができないとそもそもアタックにたどりつけません。デラヒーバをやる際におざなりになりがちなパートです。

さらに整えたアライメントを用いて、アタックをコンビネーションとして使うことが大事です。単発の攻撃は防がれやすいが、左右や状況別に組み合わせることで相手をジレンマに追い込めます。

本作では「左右の連携」「ポスト位置に応じた攻撃システム」をイチから解説しているので、応用力と成功率が高まります。

【デラヒーバのアライメントとなる部分】

・デラヒーバのコントロール、フックの使い方、フレームの使い方

【アライメントが整うことで本来の威力を発揮できる部分】

・デラヒーバのリテンション

・デラヒーバのアタックのコンビネーション、システム

・動きの意味(技のコンセプト)を理解する

繰り返しになりますが、たくさんのアタックを覚えるだけでは実戦では使えません。アタックの前段階のコントロールやリテンション、コンセプトの理解、コンビネーションの活用が必要です。

そのアライメントとなる部分をしっかりと学べるのがこの教則です。

本教則がオススメの方とその理由

①圧倒的な実績と指導歴、説得力

大柳選手ご自身の実績はもちろん、経験豊富な指導力も一流です。理論的なインストラクションは非常に分かりやすく説得力があります。

②構成と順序が分かりやすい

本教則の技はコンビネーション、システムとして使いやすい構成と順序になっています。

③ガードの一番最初に必要な技術を学べる

ガードのアタックは、以下の順番になります。

「ディフェンス・リテンション」

↓

「コントロール・キープ」

↓

「崩し」

↓

「アタック」

多くのYouTubeやSNSの動画では「アタック」のパートだけを扱っています。でもその前段階の攻防で勝たないとアタックは成功しません。本教則はその「リテンション」「コントロール」「崩し」のパートを学べます。

特にデラヒーバは「攻撃的なガード」としてリテンションは軽視されがちです。ここを扱っている動画も少ないため、本教則のようにリテンションを重点的に扱っている教則は非常にありがたいです。

④見過ごされがちな技術を学べる

トップ選手の技術は無意識に使っていたり、本人にとっては当たり前すぎて説明しない部分があります。そのため「実は一番重要なのに見過ごされてしまう技術」が柔術には多くあります。

試合動画で見ても使っているのは一瞬でほとんど理解できないことが多いです。

本教則ではそういった「見過ごされてしまう技術」を学べます。大柳選手がトップ選手が使っている細かい技術を丁寧に言語化してくれています。

自分は見終わった後「トップ選手のデラヒーバは、実はこのディティールをコンスタントに使っていたのか!」となりました。

⑤理論的に学べる

大柳選手の理論的な説明が非常に分かりやすいです。感覚ではなく理論として技を理解したいという人に最適だと思います。

⑥デラヒーバは必修科目

デラヒーバをその日の道場の練習で一度も見ない日はおそらくないでしょう。

エントリーしやすく強力なガードなので自身が使う場合も有効ですし、相手が使ってきたときに対処する必要もあります。

本教則でデラヒーバの大事な部分を身に付ければ、自分がトップで攻めるときにも「ここをとられたら危ない」「ここを制すれば相手のデラヒーバは弱くなる」といった部分が理解できると思います。

⑦「動きの意味」(技のコンセプト)を学べる

本教則では、単なる技紹介ではなく「なぜこの動きをするのか」「この組手の意味は何か」といった技のコンセプトが学べます。技の理解には最も大事です。

技のコンセプトが理解できれば応用が効きますし、失敗したときになぜうまくいかなかったのかの振り返りができます。

⑧「技の立ち位置」(使うべきシチュエーション)を説明してくれる

本教則では各チャプターの最初に「この技は相手が〇〇したときに、△△するために使います」のように技の立ち位置を説明してくれます。

また組手についても「今回使うデラヒーバはクロスカラー(対角の襟、右手で右襟を取る)を扱います。これは相手の姿勢が〇〇な時に使います」のように使っている技の立ち位置を明確にしてくれています。

⑨システムとして学べる。「技をシチュエーションに当てはめる」という感覚を身に付けることができる。

「⑦動きの意味」(コンセプト)と「⑧技の立ち位置」(シチュエーション)を整理して、システムとして機能するデラヒーバを本教則で学ぶことができます。

「②構成と順序が分かりやすい」でも書いたように本教則ではコンビネーションとして使える技を整理してまとめてあるのでデラヒーバをシステムとして身に付けることができます。

相性のいいテクニック・合わせて覚えたい技

デラヒーバはエントリーがしやすく、そこからの展開も多いため相性のいい技やテクニックも多いです。

・ベリンボロ

本教則では、深く掘り下げておりませんでしたがデラヒーバとベリンボロは相性抜群です。相手に尻もちをつかせたらエントリーできる非常に便利な技術です。デラヒーバとセットで身に付けておきたいです。

・レッスルアップ

本教則の「7.右への崩し」で少し触られている、相手を左足重心にさせたときに使うアタックです。近年の黒帯のトップ柔術家でもレッスルアップを使う人が増えています。

・Xガード、ワンレッグエックス、Kガードなどの足に絡むガード

リテンションの流れでこれらのガードの形になることもありますし、デラヒーバからの崩しの流れでこれらの強いガードにトランジションすることも可能です。デラヒーバと相性のいいガードです。

・フットロック

デラヒーバフットロックも使えますし、上記のXガード、ワンレッグエックス、Kガードからエントリーすることも可能です。足に絡んでいるガードは足関節と相性がいいです。

・スパイダーやラッソー、片袖片襟などの上半身に絡むガード

エントリーのために持っておきたいガードです。上の相手は多くの場合、前傾姿勢で足をとられないようにしてきます。そうなると簡単にはデラヒーバに入れません。そういったときのために上半身に絡むガードを持っておけば対処できます。上半身に絡むガードをディフェンスすると足が近くなるのでデラヒーバに入れます。

・デラヒーバのバリエーション

今回は「クロスカラー+カカトをカップする形」のデラヒーバですが、たとえばパンツグリップのデラヒーバ(パンデラ)や、袖を持つ組手のデラヒーバなどもあります。今回のクロスグリップが取れないときはそれらの組手を使うこともあるのでよりハイレベルを目指す人はこれらのバリエーションも使えるようにしたいですね。

使ってみた感想

・オーバーヘッドスイープがきまる!

「デラヒーバから巴投げしても両手ポスト(手をつく)される」と思って使わない人もいるでしょう。このチャプターには相手に手をポストされないための4本の手足の使い方が解説されています。「こうやれば手をつかれないのか!」と感動します。

実際教則内のテクニックを使ったら相手に手をつかせず尻もちをつかせることができました。

・焦らずデラヒーバを使える!

個人的に「デラヒーバはディフェンスに難があるので作ったらすぐに攻めないといけない!」と、焦ってアタックして失敗することが多かったです。

しかし本教則でリテンションを学び「取られたらいけない部分」「譲ってはいけないライン」を理解できたので、そこをとられていないうちは余裕をもって焦らず攻められるようになりました。

・オーバーフックから取り切れる!

今までオーバーフックで攻めきれなかった理由は、「立っている相手へのクラブライド」しか攻め手がなかったからです。相手が膝をついたり振り返ってきたときにも強引にクラブライドをしようとして逃げられていました。今は相手のリアクションを見てアタックするのである程度ポジションを取り切れるようになりました。

反応の速い相手だと対処が遅れてしまうことも多いですが、練習して相手のリアクションに合わせて瞬時に対応できるようにしていきます。

まとめ

最後に、教則の大柳選手の言葉を紹介します。

「一つひとつの技が正確にできるようになったら、コンビネーションを意識してほしいです」

「シチュエーションに当てはめるという感覚が大事です。そのアタックがかかるシチュエーションを作れるかというのも技術に入ります。」

「技がかからないと思ったら、その技が正しくできているのか?適切なシチュエーションを作れているのか?もしくは違ったシチュエーションに対して技を当てはめようとしているんじゃないか?ということを振り返ってもらうとポジションが習得しやすくなると思います

→ 今回のクロスカラーのデラヒーバは組手を変えずに相手の姿勢に応じてアタックすることができるのでよりそういった感覚(技をシチュエーションに当てはめる感覚)を身に付けやすいです」

本教則でデラヒーバを学ぶことは、単にデラヒーバの技の数を増やすだけなく柔術の大事なコンセプト(技をシチュエーションに当てはめること)を学べます。

初心者でイチから丁寧に学びたい人、強くなりたい人、柔術をより楽しみたい人、指導をしている人、あらゆる人にオススメです!

本や教則は「読みたい!見たい!」と思ったときが一番頭に入ります。

鉄は熱いうちに打て!です。

興味を持った方はこちらからどうぞ!