本記事ではBJJ LABから発売中の『腕三角セミナー』(イゴール・タナベ)を解説します。

ブラジリアン柔術紫帯。noteにて「柔術哲学」ブログを運営。フローチャートを用いた教則の解説レビュー記事は40本以上。柔術も文章を書くことも好きです。

- ダースチョークやアナコンダチョークの形は知っているけど極められない方

- ノーギでも有効なチョークを身につけたい方

- ハーフトップ、サイド、ガブリ、バックからの武器が欲しい方

※購入者が復習として使える記事になっています。ぜひご活用ください。

・ダースチョークD’arce choke

ジョー・ダース選手が名前の由来。腕三角の一種。「首の横」でマタレオンクラッチ(バックチョークのクラッチ)を組む。本記事では「ダース」と省略します。

・アナコンダチョーク anaconda choke

名前の由来は蛇のアナコンダのように首に腕が巻き付くことから。腕三角の一種。ダースに似ているが、「脇の横」でマタレオンクラッチを組むのがアナコンダ。少し昔の呼称でスピニングチョークとも。本記事では「アナコンダ」と省略します。

・ルオトロチン

名前の由来は、ルオトロ兄弟(タイ・ルオトロ/ケイド・ルオトロ)の名前から。腕三角の一種。バックから肩固めを取るような形。バックチョークと違い、脇下の手で絞める。

本教則では、上記の3種類の腕で極める三角を扱っています。ちなみに、そのほかの腕三角としては、肩固めや、シーテッド肩固め(腕が流れた形のギロチン)などがあります。

選手紹介

イゴールタナベ Igor Tanabe

2000年生まれ / ブラジルサンパウロ出身

ブラジルで生を受け、日本の三重県で育つ。7歳から柔術をはじめ、キッズ・10代のカテゴリーで高い実績を残す。JBJJF全日本選手権では黒帯で階級と無差別のダブルゴールドを達成。国内最強の呼び声高い。総合格闘家としてもRIZINで活躍し、無敗の3連勝。その組技の強さはあの青木真也が太鼓判をおすほど。

総合格闘技から引退し、2025年IBJJFアジア選手権からブラジリアン柔術に競技復帰。階級は決勝をシェア(同門対決のため戦わず)し、無差別決勝はアンディムラサキ(世界2位の強豪)に惜敗する。IBJJF CROWN、QUINTETなど精力的に柔術の活動に続けている。

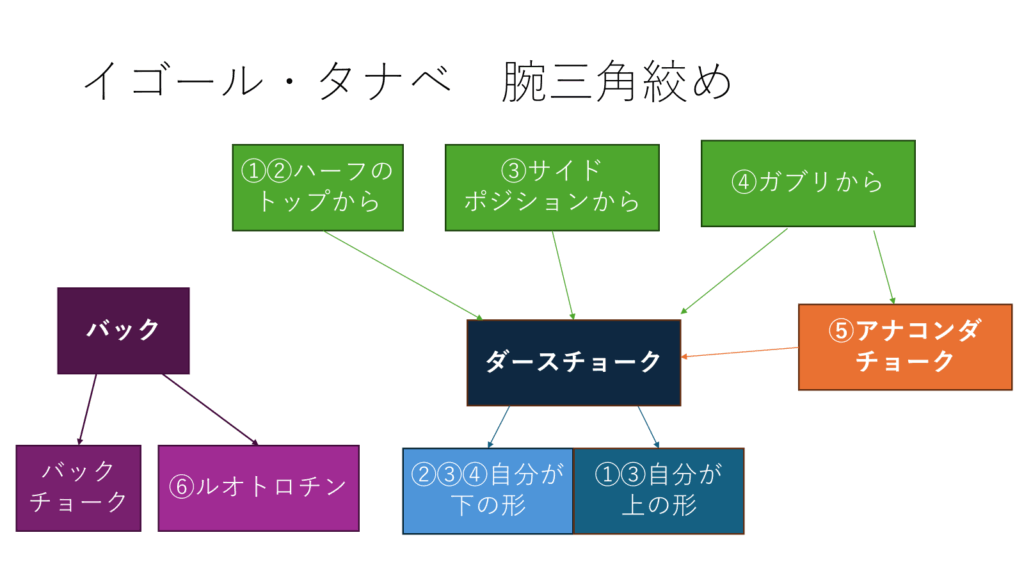

セミナー内容

- ハーフガードからのダースチョーク

- 相手が起き上がってきた場合のダースチョーク

- サイドポジションからのダースチョーク

- ガブリからのダースチョーク

- ガブリからのアナコンダチョーク

- ルオトロチン

各チャプターの内容解説&フローチャート

1.ハーフガードからのダースチョーク

相手の押し返す力を利用するエントリーが勉強になります。下の相手が押し返したくなる形を作って、その押し返す力を利用します。自分の体重を利用する強烈な極めのポイントも勉強になります。

2.相手が起き上がってきた場合のダースチョーク

このチャプターこそが本教則の真骨頂となる内容です。タイトなダースの組手を作るためにあえて下になって極めます。イゴール選手は下になって極めるこの形のほうが得意とのことです。見よう見まねで、ただ下になっても簡単に潰されてしまいます。本教則で細かく説明されている腰の位置や体の角度、手の組み方などを意識することで強烈なダースになります。

3.サイドポジションからのダースチョーク

1.のハーフからのダースと同様に相手の力を利用してダースの形を作ります。サイドでは定番の脇差しからの腕十字やマウントを狙う動きは相手も警戒しているので、このバリエーションがあると攻めの幅が一気に広がります。

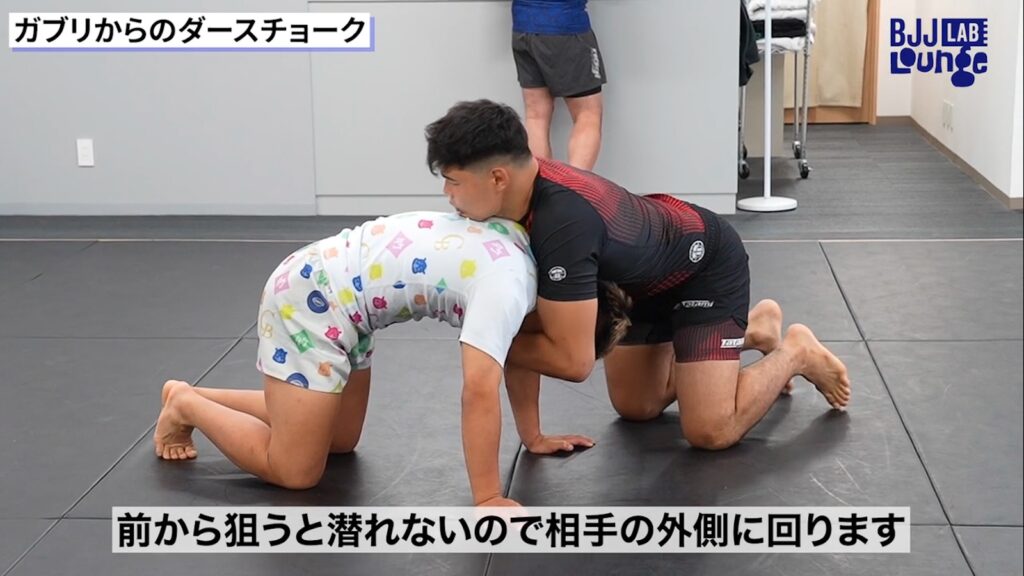

4.ガブリからのダースチョーク

これまた、面白い展開でした。ガブリからのダースの場合、ネルソンの形で相手を寝かせてから極めることが多いのですが、ここではガブリから一気にダースに入ります。クラッチの組み方の丁寧な説明が参考になります。

5.ガブリからのアナコンダチョーク

ダースの親戚のような形のアナコンダです。相手の腕と首をコントロールしてタイトに極めるテクニックを学べます。

6.ルオトロチン

ルオトロ兄弟が使ったことで有名になったルオトロチン。ここまで紹介したダースとアナコンダと同様に相手の腕を巻き込んで絞める腕三角です。絞め手の作りと体の角度、足のフックの使い方に特徴があります。

本教則のコンセプト

私がこの教則から感じたコンセプトは以下です。

「パワーでなく、形で極める」

ダースやアナコンダなどの腕三角絞めは腕力で極めるイメージがある人も多いのではないでしょうか。かくいう自分がそうでした。

「ダースやアナコンダをしかけたはいいものの、相手も耐えて力と力の勝負になって腕がパンパンになって逃げられてしまう。」という経験は多くの人がするところでしょう。

しかし、本教則のタイトで精密なセットアップができれば、腕力で強引に極めなくともタップがとれます。タイトな絞め手のセットアップが何より重要です。

本教則がオススメの方とその理由

①圧倒的な実績と指導歴、説得力

イゴール・タナベ選手にはキッズ〜アダルトの圧倒的な実績があり、黒帯トップクラス相手に使ってきたパスガードには説得力があります。

②分かりやすい構成とコンパクトな内容

約26分できれいにまとまっています。ダースのエントリーからフィニッシュ、関連技まで学べて、このコンパクトさです。

教則の短いは大事です。トップ選手の短い教則は本当に重要な部分のみ収録されています。特に経験の浅い白帯は長い教則を最後まで見切るのが大変なので、短い教則を選ぶのがオススメです。

③手順が少ない、複雑な体の使い方が少ない

本教則の技はベリンボロのような立体的な動きや、ツイスターフックのような器用な足の使い方は必要ありません。シンプルながら細かい手の組み方や、腰の位置や体の向きといったディティールを重視する内容になっています。

④極めのポイントが明確に分かる。イゴール流ダースの秘訣が分かる

ダースやアナコンダは形は知っていてもスパーや試合では極めきれないという人も多いです。本教則ではその極めのポイントをしっかり学べます

特に下になって極めるイゴール選手独自の極めのポイントは他の教則や動画では学べない貴重なテクニックです。

腕三角のメリット・デメリットとその対策

メリット

・強力な威力がある

→ダース、アナコンダ、ルオトロチンはトップ選手の試合でも決まり手となることが多くその有効性は証明されています。

・いろんなポジションからエントリーできる

→ダースは、ハーフのトップ、サイド、ガブリなど様々なポジションから仕掛けることができます。本教則以外でも下からのアームドラッグやノースサウスポジションやパス際などからも仕掛けられます。

・サブミッションのプレッシャーで試合を優位に進めることができる

→腕三角を自分の選択肢に持っておくことで相手は常にサブミッションを警戒しなくてはならず精神的に消耗し、消極的な動きになります。腕三角を極めきれなくても最終的にトップを取って有利なポジションを取ることもできます。

デメリット&対策

・エントリーが複雑

→ダースやアナコンダは、初心者にとっては理解するのが難しく感じることが多いですが、本教則ではクラッチの組み方から手足の位置など細かいところまで学べるので、エントリーや形もしっかり理解することができます。

・極めきるのが難しい

→相手の腕を一本挟んで首を極めるため、相手が腕を開いて対抗するとすき間ができて極めづらくなることがあります。しかし、本教則のポイントを抑えればすき間のないタイトな極めを身に付けることができます。

相性のいいテクニック・合わせて覚えたい技

・ガブリからのバックテイク

ガブリからのサブミッションとしてダースやアナコンダを警戒するとバックが取りやすくなります。

ガブリからは「サブミッション」と「バックテイク」をセットで覚えるとより強力なアタックシステムになります。

・クロスフェイス(まくら)、抑え込み

トップからのダースを仕掛ける場合、相手の押し返す力を利用します。その押し返すリアクションを誘発させるためにハーフやサイドでの抑え込みを身に付けたいです。

・バックチョーク

バックからのアタックとして、上の手で絞めるバックチョークと下の手で絞めるルオトロチンをセットで使うと相手はディフェンスが難しくなります。

使ってみた感想

・ハーフやサイドから腕が流せる!

ハーフからダースを狙ってもなかなか腕が流れずにエントリーできないことが多かったのですが、本教則の相手の力を利用するエントリーを使うときれいに腕を流すことができました。

・下からのダースが取れる!

動画でトップ選手が下からダースを取っているのを見てマネしても簡単に潰されて「下からのダースは腕長くて腕力ある人しか極まらねえよ」と思っていましたが、本教則の腰の位置や体の角度、クラッチの組み方を意識するとタイトなクラッチを作ってタップが取れました。

・アナコンダで腕を開かれない

アナコンダを仕掛けても相手が腕を張って、スペースを作ってくるので極めきれないことが多かったです。相手の腕と首をたたむディティールを意識すると腕を開かれずにタップが取れました。

・ルオトロチンは警戒されないので入りやすい!

ルオトロチンは知らない人が多いので警戒されていないので簡単にエントリーできました。ただ、極めの部分は難しくてもう少し練習が必要だと感じました。

まとめ

腕三角は腕の長い人や腕力のある人だけの特権ではありません。しっかりとセットアップをすれば誰でも使える強力なサブミッションです。

習得すれば、いろんな場面で助けてくれる技です。

ぜひ、本教則で「腕力ではなく形で取る腕三角」を身に付けてあなたの柔術をアップグレードしてください。

本や教則は「読みたい!見たい!」と思ったときが一番頭に入ります。鉄は熱いうちに打て!です。興味を持った方はこちらからどうぞ!