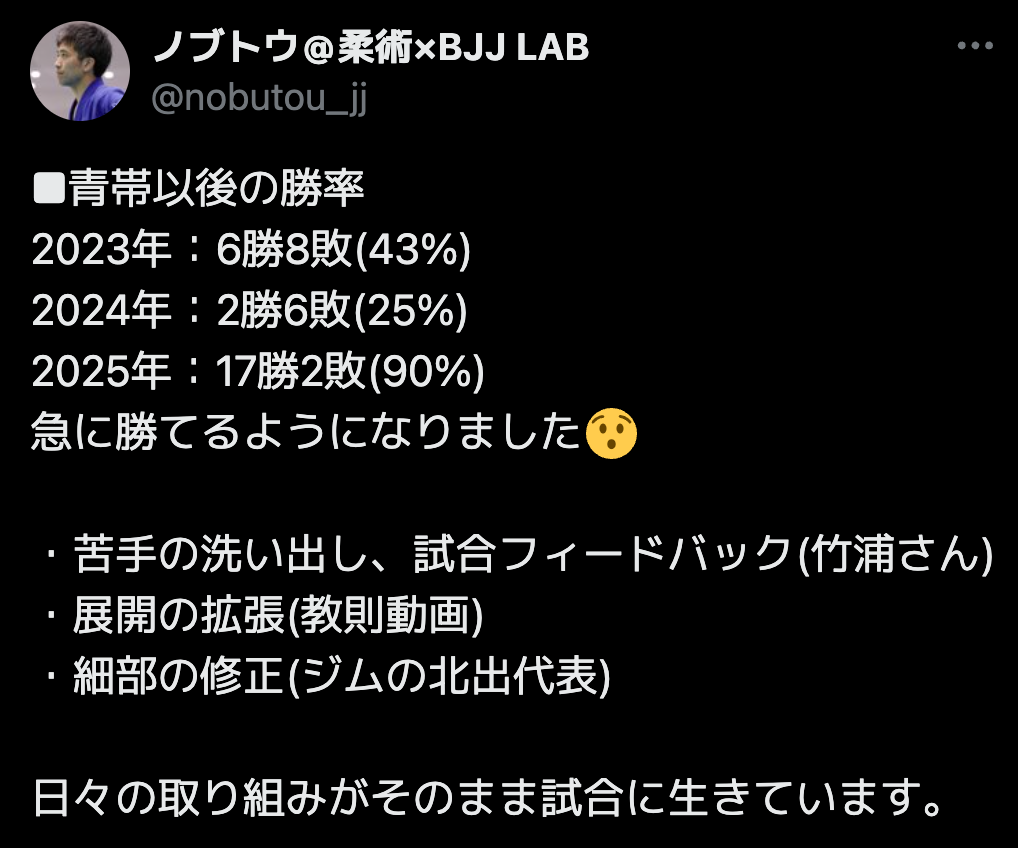

BJJ LABの延藤です。青帯3年目に入り、やっと試合で勝てるようになりました。

昨年まで年に平均4回しか勝てなかったのに、今年は4ヶ月で17勝になりました。

「ここが上達した!」と自分の記憶に頼るよりも、客観的なデータがあるほうがより練習の課題を見つけやすいですよね。

今回は「自分の勝ち方」をデータで把握し、戦術に落とし込む方法について解説します。

この記事を読むべき人

- 僅差で負けてしまう

- 戦術の立て方がわからない

- 課題が多すぎて、どこから手をつければいいかわからない

戦術の立て方(数字を見る)

以下の画像は、2025年3~7月の試合の勝敗、点数です。

まずはざっくり捉える

ぱっと見でこんなことがわかります。

- 得点/失点ともに少ない(塩試合多い)

- トップの攻撃力は高くない

- パスガードは3戦のみ

- ボトムの防御力は高い

- 総失点6点

- パスガード0点、アドバン1回

- Wガードの失点が多い

※ここには書いていませんが、ルーチ(Wガードを除く)はトータルで3回でした。つまり、固まってロースコアになっているわけではないこともわかります。

さらに詳しくみていきましょう

- 勝ち試合16戦のうち11戦でスイープ成功

- 一本勝ちの3戦もすべてボトムからの攻撃

2の場合も一本勝ちしなければスイープしていた可能性が高いと仮定すると、スイープ率は87.5%

となります。

ということは、勝つためには

- ①絶対にボトムから始める(先取点)

- ②パスガードまでいかなくても勝てる(ディフェンス力で失点カバー)

ということがわかります。

わかったことを落とし込む

上記のデータから課題を見つけます。

たとえば「①絶対にボトムを取る」場合、スイープで加点しようとすると、トップになることを意味します。

柔術のルール上、ずっとトップで勝つことはできますが、ずっとボトムで勝つことはできません。

(ボトムから一本勝ちするか、サブミッションアドバンが必要)

点数が勝っている場合は、ずっとボトムにいつづけられれば(=スイープしない)、勝てる可能性が高くなります。

となると、

- トップを取ってもスイープされない時間帯(ラスト10~20秒)までスイープを待つ

- 足関節の攻防またはクローズドガードなど、ボトムを失うことなくサブミッションを狙う

ができるように練習するのが賢明と言えます。

※本コラムは「現在の実力でなんとか勝つ」が目的なので普段からトップもボトムも練習することは言うまでもありません。

想定1:2点負けている時の選択

いやいや、数字なんて取らなくてもおおよそ自分の勝ち方はわかっているよという人はいるかもしれません。しかし、競る場面で勝率が一番高い戦術を冷静に選べる人は少ないはずです。

たとえば2点で負けていて両者スタンドに戻った場面では、あなたなら「パスガード」か「スイープ」どちらを狙いますか?

僕の場合、試合データから2つの期待値を計算すると、

- パスガード:16戦中3回 → 期待値 3点×3/16=0.56点

- スイープ:16戦中14回 → 期待値 2点×14/16=1.75点

となるので、この差は明らかです。

つまり、

スイープを狙えばほぼ同点になるけど、パスガードを狙うとほぼ勝てない

と言うことになります。となれば、まずスイープで同点→判定勝ちorサドンデスという方針の方が勝率が高くなります。

「ボトムからサブミッションで逆転勝ち」という選択肢ももちろんあります。しかし、僕の場合、一本勝ちは16試合中3回なので確率は低めです。一本は狙わず、スイープに注力するのが賢明です。

この場合「クローズドガードではなく、オープンガードで転がす作戦が良さそう」と判断ができます。

想定2:スイープのタイミング

次に、スイープ率が高くてもトップキープが苦手の場合、「いつスイープするか」が重要になります。

例:2-2(Ad0-1)、残り3分 ボトム

- 早くスイープ → 残り時間をトップで守る必要がある

- 遅くスイープ → 守る時間を短くできる

多くの人は「1. スイープをしてトップで戦う」と考えるでしょうが、それは強者の戦術です(僕もできるならそうします)。苦手があったり、相手との相性によっては勝てないかもしれません。

というのも、スイープしてもまたスイープし返されたら4-4(Ad0-1)で負けてしまうからです。

となると、

2.ギリギリまでスイープしない

3.スイープまたはサブミッションアドバンを取ってから、スイープする。

という戦術が見えてきます。(3は審判判定に委ねる可能性があるので、2の方が堅い)

相手がパスガードが得意な場合、キープに徹するのはリスクもあります。そこは自分のディフェンス力を見定めて判断する必要があります。

逆に、僕の場合、絶対にやってはいけないことは「スタンドに戻る」も数字から見えてきます

(テイクダウンの期待値0点、パスガードの期待値0.56点)。

実例:相手の得意を封じて勝つ

6月のASJJF東京国際の準決勝でこんな場面がありました。

僕はボトムで9-0リード、残り1分半。相手がお尻をついて立てる場面でしたが、スイープにいきませんでした。

対戦相手は直近の試合で全てボトムからの「三角絞め」「フットロック」で一本勝ちを量産している選手でした。

トップを選んだ場合、11-0になるものの、フットロックor三角絞めを防いでトップキープする必要があります。そこでフットロックの取り合いを選択しました。

トップキープでパスガードを狙いつつ三角絞めを防ぐより、フットロックを防ぐ方が僕にはハードルが低いからです。

結果、防御しながら時間を稼ぎ、そのまま勝利しました。

「リード時は相手の得意パターンに付き合わない」

これは相手の過去の試合情報があることが前提ですが、自分の強みの中で一番勝てる戦術を選択した好例です。

練習ではどうするか?

課題や戦術が見えれば、「キープに徹するスキル」など具体的な課題も見えてきます。

ルーチを取られたらさらにハイリスク/ハイリターンな戦術を選ばないといけなくなります。

- 確実にスイープできる崩しを作り、ギリギリまでそのアクションは見せない

- 担がれない程度に三角絞めを”仕掛けた風の動き”を見せてルーチをもらわないようにする

- 足関を主体にサブミッションアドバンを取りつつ、最後はスイープに持っていく

- スイープがアドバンに止まったら、素早くボトムに戻る(スクランブル直後にテイクダウンを食らわないなど)

などの練習が必要になります。

直近のアダルトに出場していて、ガードキープ時間を伸ばしたり、足関の攻防に持ち込むことで、試合時間(6分)を3,4分に短縮する工夫をしています。残り時間でスイープして勝つ。

Wガードの失点は不可避なのか?

軽量級ではWガードが頻発します。僕の場合、Wガードの失点が圧倒的に多かったです(7回)。

この数字を見ると、Wガード対策をどうするか?という細かい戦術も見えてきます。

- 先月の全日本マスターOPで対戦したにしりさんが試合翌日にこんな投稿をしていました。(画像1は僕)

本当にその通りで、軽量級のボトム先行同士が戦う場合は「スイープできる」「パスできない」が当たり前なので、それを織り込んだ戦術・テクニックが必要になります。

フットロックの極まり具合を外形から判断するのは難しい。本当に効いているかはかけられている人にしかわかりません。

となると、Wガードで失点を抑えるためにまずは足にアタックを仕掛けるは有効です。以前はベリンボロに行きましたが、足関の方が得意なため、トータルの点数を見て足関を狙いに行っています。効いていなくてもしつこくグリップを保持して審判の心象を作るなども必要になります。

(※Wガードアドバンとサブミッションアドバンで同点の場合、審判判定では後者の方が勝ちやすい)

そのほかの数字

ほかにもたくさんの数字を集めることで自分の得意/不得意がわかりません。

たとえば、

- どういう場面でルーチをもらいやすいのか?

- ガード別のスイープ率

- スイープ後のポジション(自分の得意なパスガードに行けるポジションにいきやすいスイープなのか?)

など。数字を出すことでわかることはたくさんあります。

自分の戦法のリスクを理解する

数字を取れば、僕の戦術の最大のリスクも見えてきます。

僕の場合であれば、

- 引き込み際のテイクダウン失点

- 引き込み時のルーチ

になります。触られて引き込むと、スイープしても2-2になってしまいます。

このため、引き込みの精度やルーチ対策も普段の練習に取り入れる必要があります。

勝ち方よりも勝ちにこだわる

「ちまちま柔術やってんじゃないよ」「テイクダウンしてパスガードして一本を取ればいい」という人もいるでしょう。

理想ですが、近いレベル同士ではそう簡単には起こりません。一般的に柔術の勝敗はポイント差で極まることの方が多い。

僕の場合、過去50戦中一本勝ち5回、一本負け2回なので、ほぼ起こらない事象と捉えて問題ない。

また、柔術の試合はトーナメント制なので、勝ち上がらなければ次の試合(=成長機会)が得られません。となると、僅差でもいいから戦術を利用して次の戦いに進むことは合理的です。

僕のような青帯レベルでは試合数を単純に積むだけでも成長につながるので、なおさら勝ち方より勝ちに徹する方が成長が早くなります。

こうして自分の試合データを整理していくと、得意展開・得点源・リスク場面が明確になり、練習や戦術に迷いがなくなります。

みなさんもぜひ、自分の試合を数字で可視化してみてください(スパー動画の録画でもいいでしょう)。

それでは、また。